《晨刊》首发 | 关于科创课程体系和设计的思考

编者语

文章伊始,首先要热烈祝贺教育文化思想类期刊——《晨刊》杂志于2021年元月正式发刊!

《晨刊》是由上海报业集团主管,新闻报社主办,上海市教育发展有限公司承办的教育文化思想类期刊。主要栏目有专题、权威发布、人物、言论、科研、文化、前沿、专栏等。

在文化强国,教育兴国的使命感下,《晨刊》立志成为传递政策信息,传播典型经验的重要载体和舆论阵地,服务国家文化、教育事业的发展。

《晨刊》读者对象为教育管理者、研究者和一线教育工作者,政府企事业单位专业人士及社会公众

也非常荣幸陈愈容老师《关于科创课程体系和设计的一些思考》在《晨刊》首刊发表。经过这几年与多个学校进行科创课程的合作,对于科创课程体系和设计我们有一些自己的总结和想法,借此机会与大家分享,欢迎各位筒子给我们留言沟通交流。

以下是文章正文

🔻

关于科创课程提及和设计的思考

作者:陈愈容

近几年,创客教育、人工智能、少儿编程、机器人、STEAM教育、PBL项目式课程、跨学科融合课程等名词一个接一个在教育圈兴起。一方面它来自紧迫的对教育变革的需求,国际和国内都出台多项政策鼓励发展;而另一方面,确实也让人眼花缭乱,不知道该如何开展。

说这是教育变革的紧迫需求,确实如此。依据摩尔定律,技术的发展每六个月会翻一番。曾经听起来像科幻小说的东西,今天早已变得司空见惯。机器人和人工智能将取代我们目前的许多工作,而且不仅局限于简单劳动力。随着人工智能技术被用来进行医疗诊断、处理财务数据、进行金融交易、撰写法律文书和实时新闻稿,它已经开始取代医生、律师、财务、医生、交易员、新闻记者等我们曾经认为是高薪且稳定的职业。

曾经我们可以对人生进行阶梯式的规划:好好读书,争取考上一个好大学,毕业后找到一份收入高且稳定的工作。如今这样的人生阶梯已经被科技和社会的快速发展打破。取而代之的是充满不确定性的迷宫。每个人都要学会在迷宫中找到自己的人生方向,运用自己的批判性思维(Critical Thinking)、创造性解决问题的能力(Creativity)、与他人交流合作的能力(Communication& Collaboration)、自我驱动和责任心(Conscientiousness),解决一个又一个问题,实现个人的目标。这些能力(我们可以把它叫做5C)再加上信息与技术素养,构成了世界经济合作组织在调研了全球各大企业、政府和高校的人才需求后得出的二十一世纪人才核心素养。

然而我们现在的教育体系还在延用一百年前大工业生产时代用来大批量培养流水线工人的分科教学方式。这种教学方式重视知识的记忆和基础的读写算技能,而忽略了对高层软实力的培养。全世界的教育界都在寻求教育变革,让学生们在综合运用所学知识解决真实问题的过程中培养上述核心素养,为未来做好准备。而基于真实生活问题的科创课程或STEAM课,因其固有的跨学科(科学、信息技术、数学、工程设计)属性,项目式教学方式、及其紧跟科技发展的前沿性,成为培养二十一世纪核心素养的最佳选择。

另一方面,老师、家长和学生们对这些课程都充满困惑。STEAM课程(由Science、Technology、Engineering、Art、Math的首字母组成,即科学、技术、工程、艺术、数学的跨学科融合课程),是否可以理解为我们常见的科学实验课、乐高课、3D打印课、编程课、创客课程、机器人课、人工智能课程呢?他们到底有什么区别?如何选择?学生学完之后,到底能收获什么?STEAM课程该如何和学科课程进行融合,达到互相促进的作用,成为学校课程体系的重要组成部分,而不是被边缘化呢?

我们先从STEAM课程的划分方式来讨论这些问题。市面上的STEAM类课程,通常是以某套器材或者某项技术来划分课程的,例如以器材命名的乐高,3D打印、某某机器人课程等,或者而以技术命名的少儿编程、人工智能、科学实验课等。这样的课程划分其实还是延用了学科孤立的传统模式,和STEAM课程要求的学科融合背道而驰。我们建议按照课程目标进行划分。不同的课程目标,需要有不同的课程设计和教学方式,混在一起反而如鱼和熊掌无法兼得。科创课程的教学目标大体可以分为两类:

第一类是基础技能型课程。创新创造活动的基础是对相关专业领域的基础认知和基本技能。就如同绘画、音乐、舞蹈等都得从基本功练起。软件编程、硬件电路、3D打印等作为数字时代的基本创作工具,将赋能孩子们用更强大的科技实现他们的创意。事实上,不少学校都在实施基于科学主题的项目式教学,也深受孩子们的喜爱,但是在最后的大作品中,学生们虽然都有很棒的创意,能使用的材料却只有纸、笔、剪刀、乐高积木、木板等传统材料。数字时代长大的孩子们都会在创意里加入很多智能化的想法,结果往往因为工具所限,无法实现,落差特别大。

我们通常和学校建议在低年级阶段开设电子与编程的基础普及课程,目的是让学生们掌握一种比较容易操作的开源硬件和编程工具,学习基本元器件的控制和使用方法。课程形式以模仿为主,由简单到复杂层层递进。课程设计的重点是要保证所学技能的可迁移性,实现从模仿到自主使用的过渡,因而课程需要设计比较多的探究、试错、自主思考和归纳总结的环节。设计工具的选择上,尽量使用通用的开源硬件,一方面价格比较便宜,可以用于试错,;另一方面,可以尽量确保工具的开放性和可扩展性,不能因为器材限制了学生们未来的创作空间。当然还要注意器材的安全性,学生使用时不可避免会出现各种错误,但是不能因此出现安全隐患。

第二类是基于真实问题的跨学科项目式课程。在学生初步掌握了一些基本工具后,就可以开设这样的课程了。任何技能长期不用就会遗忘,所以学校课程一定要有整体的延续性。课程目的是培养学生的思辨力、创新力、合作能力等二十一世纪5C能力。课程应该如何设计才能实现这一目标呢?我们可以从美国2013年颁布的下一代科学课标NGSS(Next Generation of Science Standard)中找到一些答案。

NGSS首次将科学课程的目标从科学知识背诵升级为加强科技素养的培养。它将科学素养归纳为科学与工程实践、跨学科共同概念、学科核心概念等三个维度。核心是让学生学会使用科学探究与工程设计的流程,像真实世界中的科学家或工程师一样进行思考和工作。事实上,无论是工程设计上的创新、科学探究中的创新、产品创新、还是商业创新,都遵循着类似的流程(process),从定义问题开始,收集信息,分析问题,设计方案,实地尝试,收集反馈,反思改进,循环往复直至达到一个满意的结果。

科创课程需要在课程设计中设置场景和任务,让学生在项目过程中不断地内化科学探究和工程设计流程,学会与人合作、自主思考,锻炼抗挫能力,建立创造的信心。仅仅完成了一些项目式任务是不够的。这也是通常的创客课程最大的问题。虽然创客课程很有趣,能够让学生积极参与进课程中,提高动手能力,但是它的教学方法仍然停留在学生按照老师的指导进行模仿制作,缺乏严谨的工程设计流程的学习和训练。所以学生到底学到了什么知识和技能,所学知识的可迁移性有多少,对思辨能力和创造性解决问题的能力有多大提升等都存在很多疑问。

除了课程设计,另一个常问的问题是如何确定基于真实问题的跨学科的项目内容呢?我们从项目开发的角度来说主要有两个方向:其一,我们可以从一些综合性的主题入手开发探究性课程,例如能源问题、气候变化等。全球可持续发展17个目标提供了一个很好的框架。这些目标的解决不仅具有实际意义,而且需要学生掌握物理、化学、生物等自然科学知识,还涉及公平、经济、发展等社会问题,有助于建立国际视野和公民意识。同时项目本身提供给学生足够空间进行信息搜集、辩证思考、有利于找出多种创造性的解决方案。学生们在方案中利用各种数字工具进行创意物化,将自己对该主题的认知、思考和创意用实物表达出来,解决个人、社区甚至世界层面的真实问题。

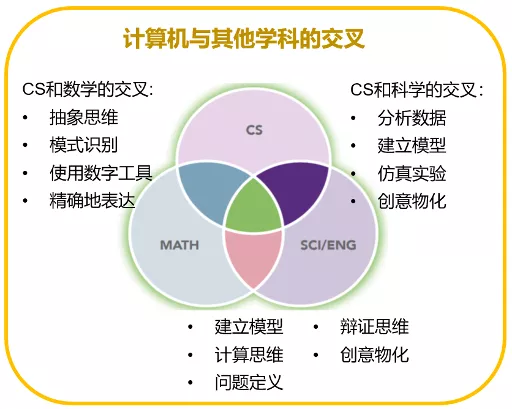

另外,我们还在传统科学探究课程中融入信息技术对其进行升级。从设计、实验、测试到证明等环节,科学家们都离不开数据的搜集、选择和分析。利用数字信息技术可以更有效地进行数据收集、数据处理、数据建模、和数据表达。人工智能技术,也被用来在海量数据中寻找“隐藏”的因果关系,在基础科研领域产生巨大的推动作用。(附图为计算机与科学和数学的学科交叉点)。通过这种跨学科项目,学生们将对科学实验的设计和科学数据的收集和分析有更深刻的体会,切实提升科创素养。

不同学科其实是可以互相促进,互相融合的。通过跨学科融合的科创课程,学生们对学科知识的认识将更加深刻,提升他们学习的动力,学会学习。

(作者为上海享渔教育创始人、CEO,国际创客教育专家)

STEAM教育专家

陈愈容

享渔教育创始人&CEO

前Arduino中国董事总经理

前高通创锐讯市场总监

中国教育装备行业协会创造教育分会理事

全国“互联网+”大学生创新创业大赛评委专家

哈佛商学院MBA

美国康奈尔大学电子工程硕士

清华大学自动化系学士

高考北京理科状元

原创文章,转载请注明出处!

· End ·